- 通信制高校のルネサンス高校グループ

- ブログ

- 新春祝賀アクティビティ !

新春祝賀アクティビティ !

ルネサンス高等学校

新春祝賀アクティビティ !

2020-01-10

先日の1/8に

2020年初の新春を寿ぐアクティビティが開催されました。

まずは

(〃・ω・〃)ノ~☆・゚+。*゚・.+´あけおめ*ことよろ`+.・*´゚+・。*☆

ということで、みんなで協力してお雑煮づくりです。

お餅も焼き始めました。

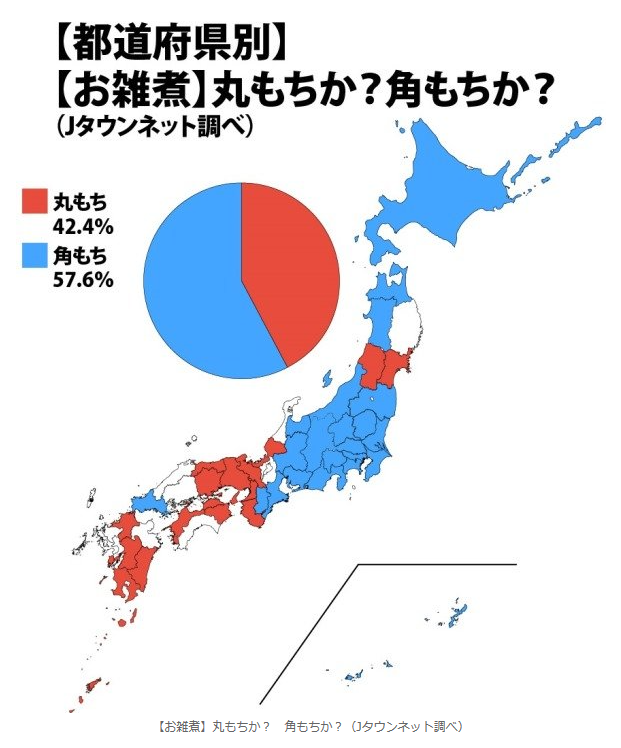

ところで、皆さんのご家庭のお餅は、四角い形ですか? 丸い形ですか?

関東では四角い餅が使われ、関西では丸い餅が使われもるといわれていますよね。

↑ これが関東でよく使われる角餅で、切り餅とも言います。板状にした「のし餅」を切ったものです。

以下、暮らしの情報サイトnanapi さんの文章を引用します。

「 もともとはみんな丸餅だった

以前は関東関西関係なく、お雑煮には丸餅が使われていたそうです。

その由来にはいろいろな説がありますが、望月(もちづき=満月)や鏡を模したからというのが有力なようです。

他にも、丸は魂を象徴するかたちであることから、

「年のはじめに食べることで神の力を得ることができる」と考えられたという説や、

丸は農作物の豊作を象徴することから縁起をかついだという説もあります。

ではどうして関東では角餅が使われるようになったのでしょうか。

江戸は他の地域に比べると人口が多く、いちいち餅を丸くすることが不都合でした。

それによって江戸では大量に餅を生産するために切り餅が使われるようになり、関東に広まりました。

ひとつずつ作る丸餅と違い、切り餅はのし餅さえ作っておけば、あとは切ってしまうだけなので便利でした。

合理性を重視した結果だったのですね。

「関東と関西」とは言いますが、どこが境界線になっているのでしょうか。

農林水産省のHPでは、お雑煮文化圏マップが掲載されています。

どこの地域でどのようなお雑煮の食べ方をしているか一目瞭然のおもしろいマップです。

これによると角餅丸餅の分け目は、天下分け目の「関が原の戦い」で有名な岐阜と滋賀の県境あたりなようです。

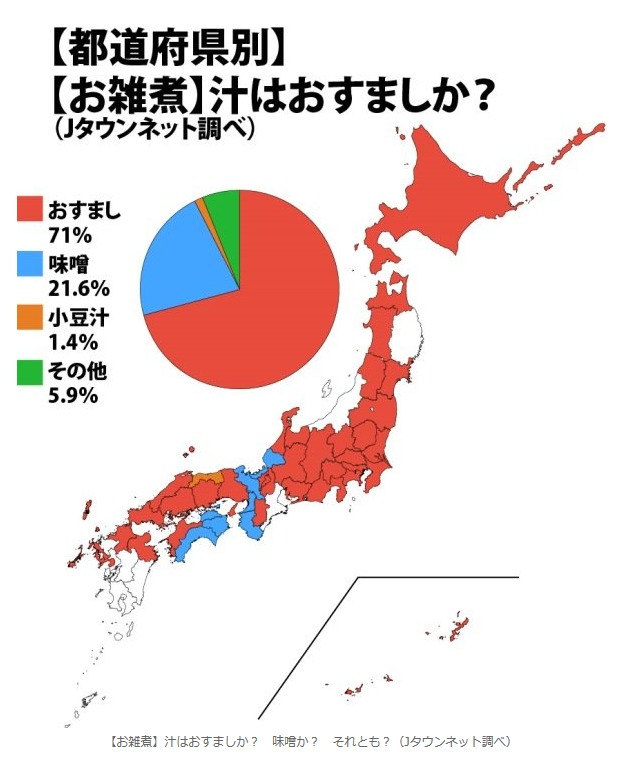

関東のお雑煮は、すまし汁仕立てです。

武士は失敗して評判を落とすという意味を持つ「味噌をつける」ことを嫌厭したため、すまし汁仕立てが好まれました。

こうした武家文化の影響を強く受けた関東は、すまし汁仕立てのお雑煮になったようです。

関西では白味噌仕立てのお雑煮が主流です。

白味噌仕立ての方がすまし汁仕立てよりも歴史が古いのですが、時代とともに関東では変化していきました。

一方で京都の文化に強く影響された関西地方は、そのまま白味噌仕立ての伝統を受け継いだのです。

関西は公家や商人たちの土地であったことから、繊細で素材の味を楽しめる味つけの傾向が強いとされています。

京都や福井などの一部地域では、白味噌ではなく赤味噌を使うようです。

関西は地域によってバラバラというのが印象的ですね。」

また、タウンネット東京都さんでも、「丸餅か?角餅か?」「汁はおすましか?」の見やすい都道府県別の調査結果を紹介していましたのでご覧ください。

また、日本リサーチセンターさんでは、お餅は焼くのか焼かないのか、出汁はなにか、なども分かりやすく調べていて面白いですよ。

...

というわけで、完成品がこちらです。↓

あー美味しかった。(≧ڡ≦*)

食事のあとは「双六(すごろく)」」でまったり (*´ω`)

とてもおだやかな2020年のスタートとなりました。

デジタルパンフレット

学校案内パンフレットを今すぐWebでチェック!