日本で初めて金の採れたところに行ってみた。

2021年05月21日

日本で初めて金の採れたところに行ってみた。

ゆりがねの里 ... 健武山神社と武茂川

~メディア補講のための取材の旅の記録から ①

雨の日が続く中、日本で初めて金が採れ、それが何と奈良の大仏様に使われたとされるところに行ってみました。

行ってみたというより、眼科へ行った帰りにちょっと立ち寄ってみた感じです。

というのも、その場所はルネ高から割と近くだからなんです。

下の地図をご覧ください。

※ルネ高のある大子町は、金が採れたことでも有名でそれらが遣唐使船の資金源にされたほど。また、日本最後の金山として有名な栃原金山(地図中に紫色で囲んであります。)をはじめとして、金が地名の一部に入っているところが多いんですが、今回はそれではなくて、隣町のお話です。

距離にして約30kmかな?

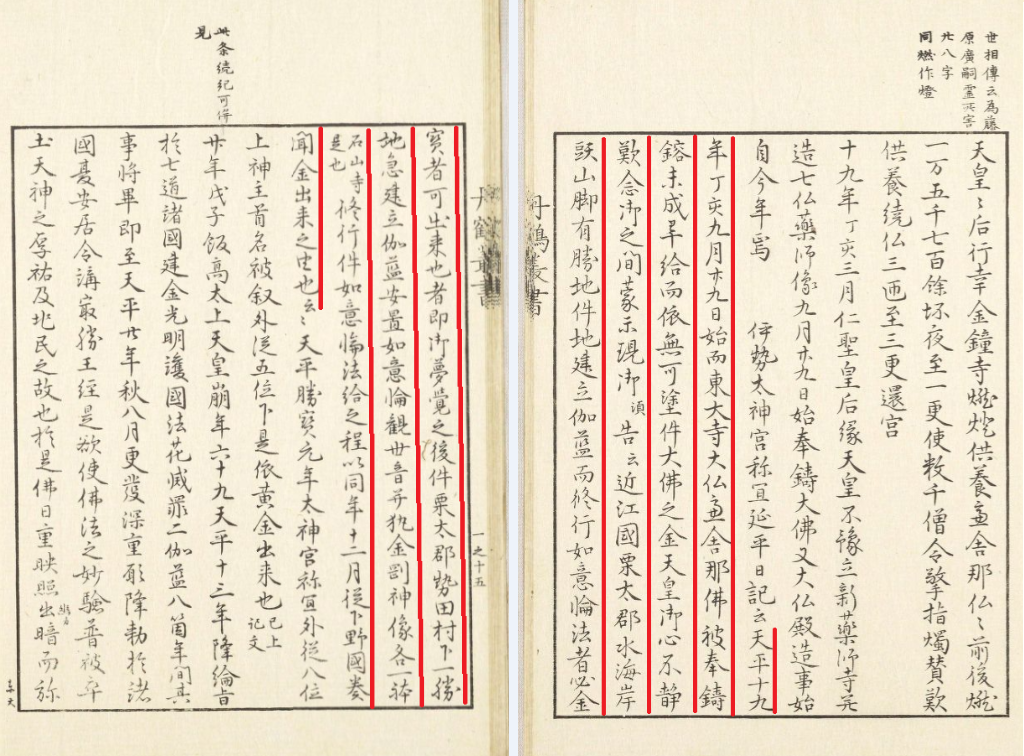

『東大寺要録』によれば

東大寺要録に、「天平19年(747)9月29日始めて東大寺大仏廬舎那仏鋳造始まるも、 聖武天皇は、大仏に塗る金が不足していたので、悩んでいた。そんな折、夢を見た。それに従って、 琵琶湖の畔の景勝地・栗太郡勢多村にお堂(今の石山寺)を建て、如意輪観音並びに執金剛神像を安置して如意輪の法を修行したところ、 同年12月をもって下野国より金出来の由を奏聞するなり。」とあります。

また、今昔物語の「聖武天皇始造東大寺語 第13」にも、

「聖武天皇は、大仏に塗る金が不足していたので、悩んでいた。 そこで天皇は、東大寺造営行事官(造営別当)良弁僧正に相談し、良弁が七日七夜祈って夢を見た。それに従って、 琵琶湖の畔の景勝地(栗太郡勢多村)にお堂(今の石山寺)を建て、 良弁が如意輪観音を安置して祈ったところ、程無くして、陸奥国、下野国より砂を献上してきた。 鍛冶職人に精錬させたところ、黄金になった。」

とあるようです。

747年に下野国(しもつけのくに)、現在の栃木県で金算出。間違いなさそうです。

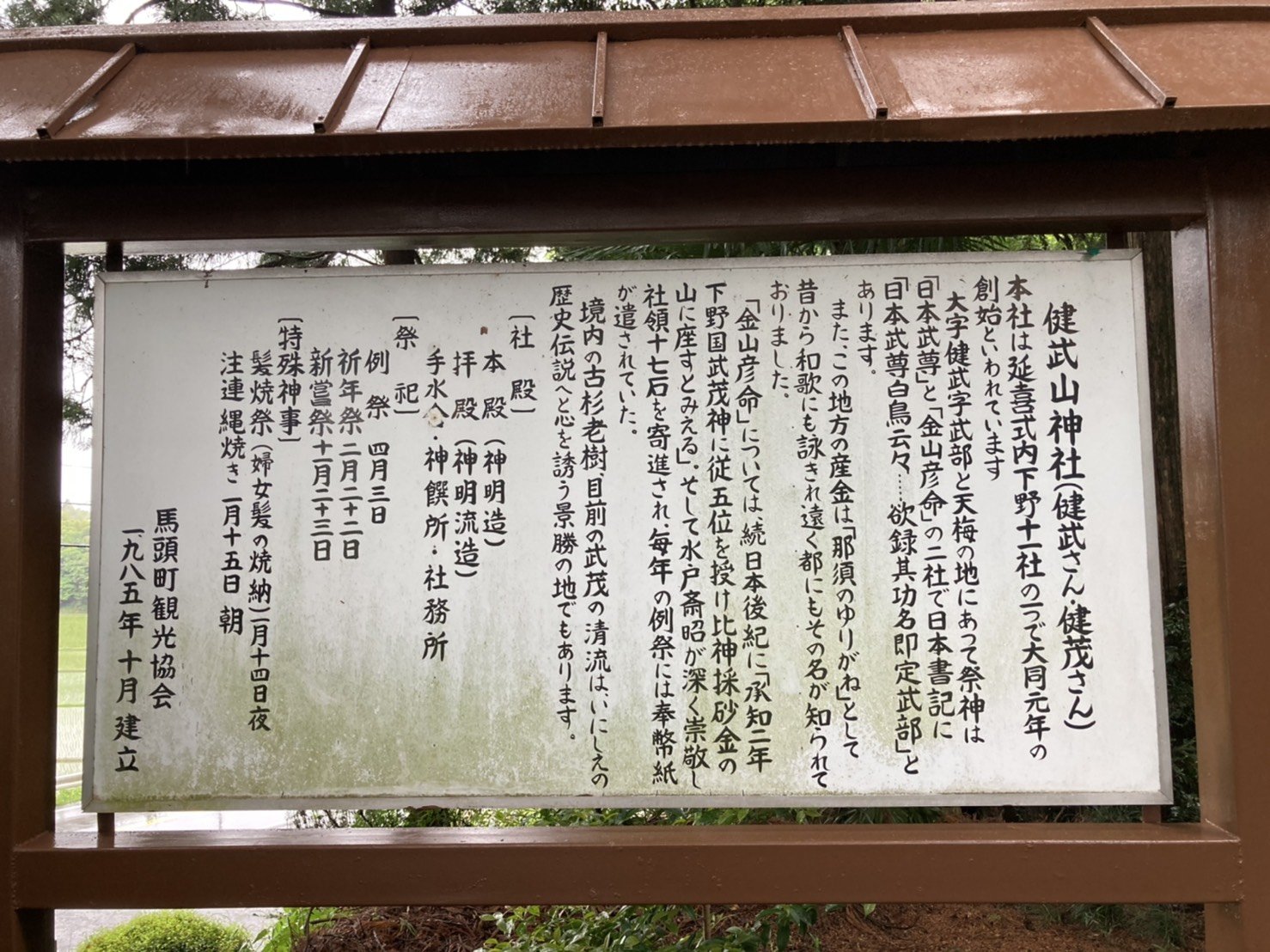

そして、それがどうやら武茂川(むもがわ)という1級河川から採れたらしく、場所は那須郡那珂川町健武(たけぶ)というところらしいのです。上の地図を改めてご覧ください。

建武というところには建武山(たけぶやま)神社がありましたので、そこへ。

国道461号線沿いにある神社です。

境内にはかなり大きな杉の木があってなかなか良い感じです。

「那須のゆりがね」という言葉がありまねぇ。

ゆりがねとは、昔は「淘金」と書いたようで、土砂にまじっている砂金を水中で揺すって選び分けること。また、その砂金をさすようです。

和歌にも詠まれたとのことでしたので、ググってみますと...

鎌倉時代のはじめ、後嵯峨天皇(ごさがてんのう)の皇子・宗尊親王(むねたかしんのう)は、恋のままならなさを砂金の収集方法とかけて詠んでいます。

「 那須のゆりがね 〜産金と歌枕〜 」とのことです。

あふ事は 那須のゆりがねいつまでか 砕けて恋に沈み果つべき

(ゆり板の底に沈む砂金のように、この恋も沈んだままになるのだろうか)

なんだか、ロマンチック―っ

でも、一切合切凡庸な私じゃ伝えられない。かもねぇ~ ♪ ww

ふり返ってみると鳥居の真ん中あたりに武茂川が流れています。

日本で最初に金の算出があったこの栃木県那珂川町馬頭地区は、奈良時代より、武茂(むも)と呼ばれていました。ゆりがね(砂金)はこの武茂川で採れたのです。

どこかのサイトにありましたが、左右の狛犬とも珍しくスタイルの良い八頭身です。

806年です。

確か真言密教の祖空海が唐から帰国した年です。 ...啼くよウグイス平安京の794年の近くです。

武茂川に行ってみましょう。

武茂川から健武山神社を望む。

今でも砂金採りができるようですよ。

この記事の「学校・キャンパス」のページを見る

この記事の関連カテゴリー