ルネ高のある地域の歴史探訪会がありましたので... その2

2023年11月13日

ルネ高のある地域の歴史探訪会がありましたので... その2

前回(☞ルネ高のある地域の歴史探訪会がありましたので... その1)に引き続きまして本編です。

「知ってそうで知らない地元の歴史を学び守っていこう !」

ということで、

ルネ高のあるこの黒沢地区の皆さんが企画した

「黒沢地区地元の歴史探訪会」が

講師に、水戸史学会理事・茨城郷土歴史研究家でもいらっしゃる

飯村 尋道(いいむら ひろみち)先生

※ご著書は、その1に載せておきました。

をお招きし、

11月4日に開催されました。

ルネ高は、旧黒沢小学校の校舎・敷地を大子町からお借りしているのですが、

飯村尋道先生は、地元のご出身でもあり、また、黒沢小学校の教頭先生も

なされていた方で、この地域のことについてとてもお詳しいのです。

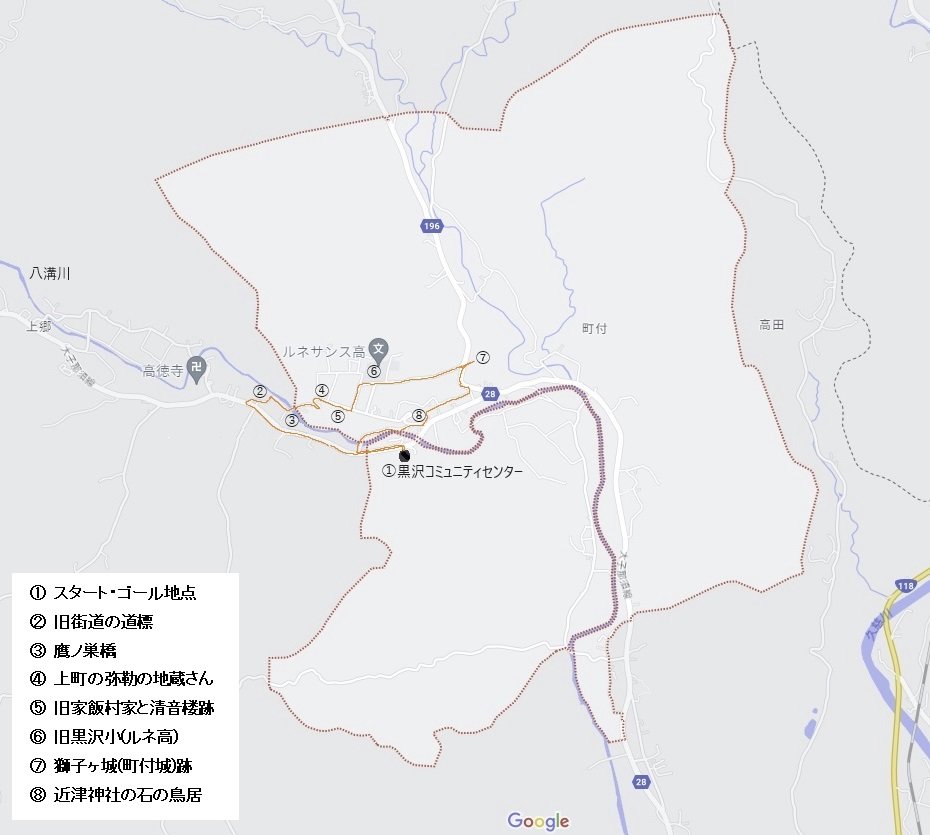

黒沢コミュニティーセンターをSTART&GOALとして、☝のルートを①~⑧へと辿ります。

さぁ、地元再発見の旅へ出発です。

まずは、この草生した小道が、県道が整備される以前の旧街道筋であったことを物語る道標の紹介から。②です。

「右やみそ道・左金沢道」と刻まれています。

旧街道を進み、この周辺が賑わっていたという鷹ノ巣橋から上町(うわまち)へと登って行きます。③です。

...流れるきれいな川は八溝川。かつては水量も多く鮭も遡上してきていたとのことで、かの「天下の副将軍」

と称せられる黄門様こと水戸藩の第二代藩主の徳川光圀公もこの地を訪れた際には、この鷹ノ巣橋より上流

の鮭を所望されたとのことです。

...天高く爽やかな秋、八溝川に空の青が映えています。まさに行楽日和。

化粧坂(げじょうざか・けばいざか・くわい坂)

吃驚!!の ヘアピンカーブ? 180度カーブ? なのです。

この坂の下は下町(したまち)、坂の上にあるのが上町(うわまち)とよばれています。上町は、佐竹氏の

支配となった戦国乱世の頃よりその館となった荒蒔城の城下町として武家屋敷が並んでいたようです。

対して下町は、商業・町人の町。そこからきているのでしょう、上町通りは主要幹線通りとして「東

海道」、下町通りは「銀座通り」とよばれながら、宿場町として上町中心に発展してきたようです。

...化粧坂の由来は、下町の町娘たち?が、お武家様のいらっしゃる上町に上がるときには、ここで化粧を

したとも、旅の女人がこの坂で旅装を解きお色直しをして城下町の上町へと上がっていったことに由来

するというのも納得です。

...そして、城下町となれば、このヘアピンカーブ? 180度カーブ? も、下に迫る攻め手の監視や攻撃を

するための備えなのでしょう。納得です。このようなすごい坂が町付地区には、ここともうひとつあり

ます。(上の地図でいうとここが④、もう一つは⑧の近くです。)

なお、ルネ高は茨城県大子町の町付(まちつき)というところにあるのですが、この町付という地名は

『奥久慈・大子町の地名 地名で読む郷土の歴史』(菊池国男著)によれば、この化粧坂を境に「上・下

の2つのマチが付いている」から生まれたかもしれないとのことです。

化粧坂を登って上町通りに入るとすぐ左手奥の弥勒という地に地蔵堂があります。④

左側のお地蔵さまのお話なのですが、このお地蔵さまは、明治新政府の

運動(廃仏毀釈)で長らく紛失していたそうなのです。それでも村の人たちはその地を祭り続け、やがて新たに

地蔵(右側)を刻みこの地蔵堂を立てたそうです。そのようにして大切にお守りしていたところ、何ということ

でしょう!! 100年以上も経った1985年に、この地弥勒のすぐ下の、先に紹介しました鷹ノ巣橋付近から、首の

ないお地蔵様が出てきたとのことで、元あったこの地のお堂に安置されたとのことです。

また、安置の際に、胴体だけではかわいそうということで、弥勒の地の持ち主が漬物石として八溝川の河原

からとってきておいた丸石が載せられたとのことで、左側のお地蔵さまのお顔はのっぺらぼうなのだそうです。

微笑ましいエピソードです。ww

上町通りをさらにルネ高の方に足を進めていくと、この地域の人々から「殿様」とよばれていた旧家の飯村

家の屋敷があります。⑤

飯村家は、水戸光圀公に四代にわたって仕えた家柄であり、光國公自身も、何度も家を訪れているそうです。

この日は、そのご子孫(右手の写真の女性の方)のご厚意で、敷地内へ。

屋敷の南側の、八溝川を真下に見下ろす断崖に、光圀公の名付けた「静音楼」の址を記す石碑があります。

当時は二階建ての高楼があり、光圀公はそこで詩歌の会を催したとのことで、次の歌を詠んだと伝えられて

います。

都にてながめしよりも優りけり この山里の月の光は

そしてそして

■旧黒沢小学校、すなわちルネ高へ■ ⑥

ルネ高の校庭の南西の隅にあるのは、黒沢小学校に多大な貢献をなされたひとりの校長先生を

称える石碑があります。

刻まれている言葉は「徳不弧」

「徳のある人は、孤立することなく必ず他人を感化し、人が付いてくる」

という意味だそうです。

また、その傍の大きなプラタナス(鈴懸け)の木の下には、「教育勅語下賜40年記念」

と刻まれた国旗掲揚旗立石があります。

これは、戦後、進駐軍からの軍国主義的なものの掲示・使用の禁止・撤去の

指令があった時に、見つかるのを恐れて、地中に埋めたものとのことです。

(2010年に出土)

※ ルネ高には超大きく見事なプラタナス(鈴懸け)の木が2本あるのですが、その由来

についてはこちら☞ 校庭の鈴懸けの木

そして、

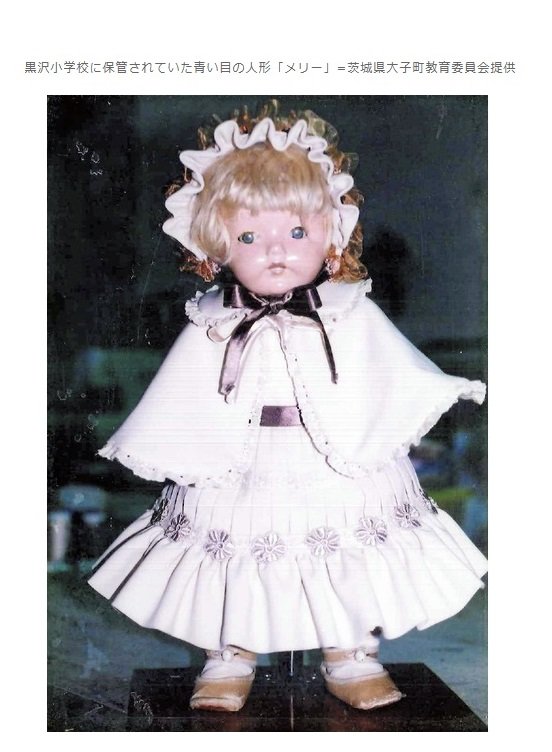

旧黒沢小学校ときたら、☟こちらも紹介せねばなりません。

黒沢小学校時代の大変貴重な歴史文化遺産のひとつ。

戦前に、アメリカ合衆国から贈られた青い目の人形の「メリー」です。

※ 青い目の人形メリーさんは 1927(昭和2)年にアメリカから日本へ友好の証しとして贈られた12739体(うち茨城県には243体)の人形の中の1体。しかし、1941(昭和16)年に太平洋戦争が始まると、全国の青い目の人形は敵国の人形だという理由で焼かれたり壊されたりしました。

黒沢村(現大子町)の黒沢国民学校(後の小学校)も例外ではなく、その年に新任として教壇に立った菊池博子先生も、校長から学校に保管されていた青い目の人形「メリー」を「燃やせ」と命じられましたが、菊池さんは「人形に罪はない」と、箱に入ったメリーを図書室の書架に並ぶ本の裏側に隠しました。メリーを書架から取り出したのは1950(昭和25)年になってからだそうです。( 茨城県内で現存する人形は8体のみとのことです。)

「メリー」は、かつては黒沢小学校に保管されており、児童たちも観ることができたようですが、現在は茨城県歴史観に保管されています。...ルネ高には写真だけが残されています。

ということで、歴史文化遺産溢れるルネ高を後にします。

東へ300mほど行くと、

獅子ヶ城跡(町付城)に辿り着きます。⑦です。

獅子ヶ城は、戦国時代までこの地を支配した奥州白河結城氏が、支配の手を伸ばしてきた佐竹氏に備えるべく

家臣に命じて築城された難攻不落の平城だそうですが、戦国時代の末期に佐竹氏にこの地を奪われ落城し、今

は、土塁や空堀にその面影を残すのみです。

ここで、飯村先生からは、結城氏と佐竹氏の攻防のエピソードとそこからくる地名の由来ほか、

明治時代から昭和時代の初め頃まであったという伝染病患者隔離病舎の「避(ひ)き病院」のお話。

...当時は、その地域の人たちには伝染病に対する知識もなかったので、子どもたちは風評に翻弄

されて、その病院の近くを通るときなどは「ずっと手前でいっぱい息を吐いて口を結んで息つか

ないで駆け抜けた」ものだったという話などを伺いました。

最後は、生徒の皆さんが、スクーリンクの際にバスを降りて、ルネ高に歩いてくるとき通る近津神社の鳥居

のお話。(大子町には近津神社が3つあり、「中ノ宮」ともよばれます。) ⑧です。

この地域は、前回☞その1で紹介しました通り、戦国時代に佐竹氏の領国となっていましたが、関ケ原の戦い

を経て佐竹氏は秋田へ、代わって江戸幕府親藩の水戸徳川家の支配となったことは前回お話ししましたが、

水戸藩となって間もないころは、佐竹氏を慕う村人たちも多かったので、水戸藩初代藩主徳川頼房公(家康の

十一子、光圀の父)が、村人たちを気遣い、奉納したとされるのが、この石の鳥居なのです。西側(写真左側)

の柱には「大旦那源朝臣中納言頼房公」と刻まれています。

生徒の皆さん、スクーリングの際には是非是非これらに思いを馳せてこの鳥居をおくぐり下さいな。

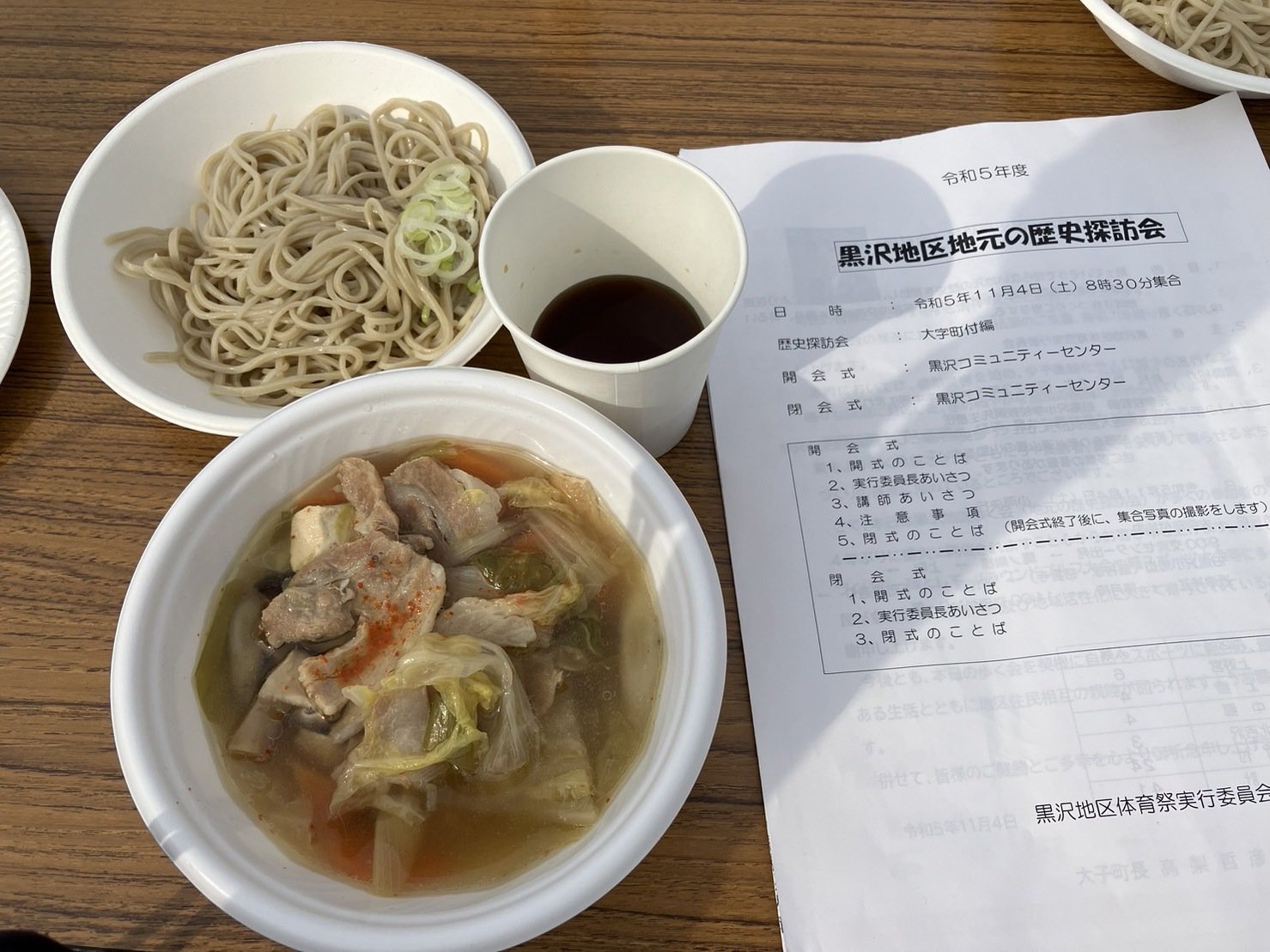

探訪を終えて出発地点①へ。地域の人たちがなんと手打ちそばと豚汁を作って待っていてくれました。

歩き疲れた体に染みわたる秋の味覚の風物詩。

もう最高な歴史探訪会でした。(o^―^o)ニコ

この記事の「学校・キャンパス」のページを見る

この記事の関連カテゴリー