#5 人と国の不平等をなくそう

最終更新日:2021.12.20

長谷川 高士

長谷川 高士

「人と国の不平等」

教育としてSDGsを学ぶ意義については、以前触れました。しかし、「人と国の不平等」は、テレビの向こうで戦争が起きているような他人事にも感じられます。特に日本では、他国との不平等にあえいでいるという実態を感じている生徒は少ないと感じます。

「不平等はよくない」ということは小学生でも知っていることと思いますが、現実の問題としては不平等が起きています。実効性のある解決策を考えるにあたって、無条件に「人と国の不平等をなくそう」と教えてもあまり意味はないでしょう。そのためには、なぜそれが起きているのか、これまではどんな取り組みをしてきたのかということを知る必要があります。

ドキュメンタリー「トゥルーコスト ファストファッション 真の代償」

具体的な事例としての「人と国の不平等」について、厳しく問題提起をしている良い例が、グローバル化の影響を受けた被服産業を追ったドキュメンタリー「トゥルーコスト ファストファッション 真の代償」です。

SDGsターゲット10 人と国の不平等をなくそう

トゥルーコスト ファストファッション 真の代償/ 原題 The true cost(DVD)

この映画は特に、SDGsの基礎となるべき多くの可能性を持つドキュメンタリーです。この映画から他の多くのSDGsへとテーマを広げることができる問題に満ちています。 具体的には、「人と国の不平等をなくそう」以外に、「貧困をなくそう」「働きがいも経済成長も」「つくる責任つかう責任」「ジェンダー平等を実現しよう」が該当しそうです。

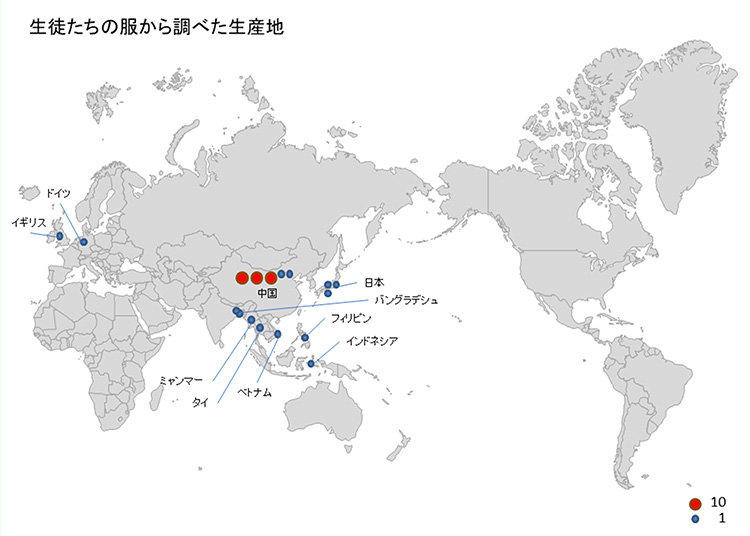

この映画ができた当初の問題は少しずつ改善されているという話も、まだ改善されていないという話もあります。 学校では、自分の来ている服はどこで作られているのかを調べるために、服についている「タグ」を調べてみました。 すると、家の中の多くの衣服が東南アジアを中心に生産されていることが分かりました。

これを、世界地図にプロットしてみると...

世界中といっても、中国を中心とした東南アジアの国で作られたものが輸入されてきていることがよく分かります。 1枚の服を仕立てることでさえ多くの工数がかかるのですが、価格が安いために働いている人たちに給料が低すぎるというのは大きな問題です。

この問題は、実は目の前にあるのに気が付きにくいということが分かってきます。本当は貧困、働きがい、など多くの問題があるのに、 国外に輸出されて、キレイに店舗に並べられてしまえばその実態は見えなくなってしまうのです。

最後に、社会実験として2ユーロ(300円程度)で買えるシャツの自販機を買おうとすると、このシャツを作っている人の状況が表示され 「購入 寄付」を選ぶという2015年の動画も紹介しました。

The 2 Euro T-Shirt - A Social Experiment(動画)

この自動販売機は購入目的の人のために設置しておいて寄付を募るというものでもあり、社会実験として以上には認められない部分もありますが、動画のコメントには「1回は寄付したけど、2回目は購入のボタンを押したよ」というものもありました。「服を買わない」といった不買運動をするのはこの問題の解決とはいえないこともあり、この行動はすてきだなと思います。