ひきこもりの原因は?克服へのステップやひきこもり支援等を紹介

更新日:2025.03.27

ひきこもりにはどのような原因があり、周囲はどのように接すればよいのでしょうか。ひきこもり状態の子どもを前に、対応方法に悩む保護者も多いことでしょう。誤った対応によって状況を悪化させてしまうことのないよう、適切な知識を身につけておくことは大切です。

この記事では、高校生を含む若者のひきこもりに焦点を当て、統計データを用いた実情やひきこもりの原因、解決する方法や周囲ができる支援などを解説します。

ひきこもりとは

ひきこもりとは、長い期間にわたって社会活動を避け、自宅などに閉じこもり続ける状態のことです。

「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」では、ひきこもりを「様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)を指す現象概念(※1)」と定義しています。

こちらの定義では、基本的には統合失調症などの精神疾患によって家にこもっている状態とひきこもりは区別されています。つまり、原則として「精神的な疾患によるひきこもりの状態は定義には含まれない」ということです。ただし実際には、「確定診断がなされる前の統合失調症を患っている人が含まれている可能性もある」と考えられています(※1)。

高校生を含む若者のひきこもりの実情とは、どのようなものなのでしょうか。

内閣府の平成27年度調査(※2)によると、15~39歳の「広義のひきこもり群」の推計数は約54.1万人にのぼります。広義のひきこもり群とは、以下のいずれかを回答し、かつその状態になって6ヶ月以上経過していると回答した人のことです。

- 自室からほとんど出ない

- 自室からは出るが、家からは出ない

- 近所のコンビニなどには出かける

- 趣味の用事のときだけ外出する

広義のひきこもり群に属する15~19歳では、ひきこもりの状態になってからの期間を「6ヶ月~1年」と回答した割合が20%、「3~5年」と回答した割合が80%という結果でした。

ひきこもりの最新統計データ

近年のひきこもりに関する調査では、その規模が年々拡大していることが示唆されています。特にコロナ禍以降は外出自粛やリモート環境の一般化に伴い、若年層を中心にひきこもりの状態が深刻化・長期化しやすくなっているとの指摘もあります。

ここでは、内閣府が公表したデータ※を中心に、若年層(15~19歳)を含めたひきこもりの最新統計を見ていきましょう。

2023年4月に公表された内閣府の調査によれば、15歳以上のひきこもり状態にある人の推計は約146万人とされ、約50人に1人が該当する計算になります。下表は同調査をもとに、年齢層や性別、ひきこもり期間別にまとめた例です。

ひきこもりの年齢分布

| 年齢層 | 割合(%) |

|---|---|

15~19歳 |

21.5 |

20~24歳 |

18.1 |

25~29歳 |

23.6 |

30~34歳 |

16.0 |

35~39歳 |

20.8 |

この結果からは、最もひきこもりが多いのは25~29歳ではあるものの、10代の割合が決して少くないことがうかがえます。

次に、ひきこもりになった年齢について見ていきましょう。

ひきこもりになった年齢

| ひきこもりになった年齢 | 割合(%) |

|---|---|

14歳以下 |

12.5 |

15~19歳 |

17.4 |

20~24歳 |

23.6 |

25~29歳 |

18.1 |

30~34歳 |

11.8 |

35~39歳 |

6.9 |

回答なし |

9.7 |

学生生活が終わり社会に出るなど、環境の変化が大きくなりやすい20~24歳の割合が突出して多いですが、10代も30%近くに達しています。

次の表は、ひきこもり状態になってからの期間についてまとめたものです。

ひきこもりになってからの期間

| ひきこもりになった年齢 | 割合(%) |

|---|---|

半年~1年 |

21.5 |

1~2年 |

16.7 |

2~3年 |

15.3 |

3~5年 |

17.4 |

5~7年 |

7.6 |

7~10年 |

4.2 |

10~15年 |

11.8 |

15年以上 |

5.5 |

1年未満の割合が最も多い一方、7年以上が21.5%を占めています。また、ひきこもりになったきっかけとしてあげられるのは、人間関係の問題や病気、学生時代の不登校、新型コロナウイルス感染症の流行などです。

特に2020年以降、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言や外出自粛要請が繰り返されました。その結果、人との直接的な交流の機会が激減し、ひきこもりを招く要因が増えたと考えられています。もともと対人関係に不安やストレスを抱えていた人が「外出しなくても良い」「学校・会社に行かなくてもオンラインで過ごせる」という環境に適応しすぎると、結果的に社会との接点を持ちにくくなり、そのまま長期のひきこもり状態に移行してしまうケースも少なくありません。

一方で、「リモートワークやオンライン授業が普及したことで在宅時間を有効に活用できるようになり、ひきこもりから一歩踏み出しやすくなった」という意見もあります。コロナ禍によるひきこもり実態への影響は多面的であるため、個々の状況を丁寧に把握し、適切な支援策を検討することが必要です。

ひきこもりの原因の多くは挫折経験

ひきこもりの原因の多くは、挫折経験にあると考えられています。

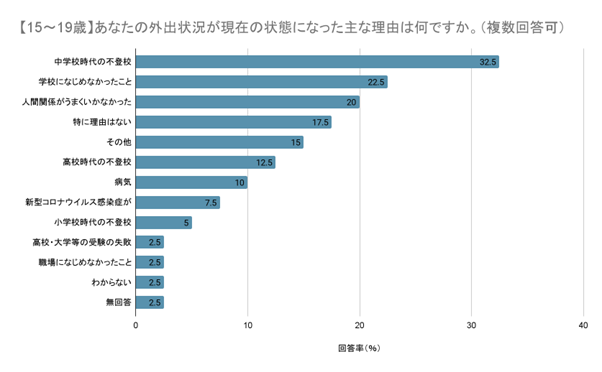

15~39歳を対象とした調査で、外出頻度の低い15~19歳の回答者に「現在の外出状況に至った主な理由(※)」を尋ねた結果は、以下のとおりです。

このように原因は多岐にわたるものの、不登校経験や学校になじめなかったこと、人間関係がうまくいかなかったことなど、さまざまな挫折経験が外出頻度の低さに影響していることがわかります

1つの原因に限らず、複数の要因が複雑に絡み合っているケースもあるでしょう。ここでは、ひきこもりの原因について詳しく探っていきます。

学校や職場等における自信の喪失

学校や職場などでの挫折経験から自分に自信をなくし、ひきこもってしまうことがあります。以下のように、さまざまなケースが考えられます。

- 人の視線が気になる

- 容姿にコンプレックスを抱えている

- 学業や身体能力、スキルに対する劣等感がある

- 周囲からの期待と現状の差に思い悩んでいる

- 自分の意見が尊重されないことが続く

- 後輩に先を越されてプライドが傷ついた

- 大勢の前で恥をかいた

- 失敗して叱られた

「周囲と比べて自分はダメだ」と思い込み、自信をなくしてしまっているケースも考えられます。改善策をアドバイスする前に、本人が「ありのままの姿でも受け入れてもらえた」と実感できるような、個性に寄り添ったサポートをめざすことが大切といえるでしょう。

対人関係の苦手意識

対人関係への苦手意識は、ひきこもり状態を長期化・深刻化させる要因の一つです。先述した内閣府の調査では、ひきこもりの原因として「人間関係トラブル」が主要な要因としてあげられています。

対人関係の困難は、特定の集団への適応や、他者からの評価への過剰な不安と関連していることも指摘されています。例えば、「グループに溶け込めない」や「知り合いに会う可能性への不安」といった対人関係における挫折経験が、ひきこもり状態を長期化させる傾向があるといえるでしょう。

さらに、これらの不安は自己肯定感の低下や孤立感を強化し、社会復帰を難しくする悪循環を生むこともうかがえます。

生きがいを感じない

ひきこもりを招く原因として、人生における「生きがい」の喪失が大きく関係している場合もあります。具体的には、以下のような状況があげられるでしょう。

- 目標の喪失:受験や大会など長期的な目標に向かって努力していたが、失敗や挫折を経験して目標を失ってしまう

- 社会的役割の欠如:学校や会社などに所属していないため、「自分は社会に必要とされていない」と感じてしまう

- 趣味や興味の消失:かつて好きだった活動に対して興味ややる気が持てなくなり、何をしても楽しくないと感じる

生きがいが見いだせない状態が長期化すると、自己肯定感の著しい低下や無気力感をもたらします。自分には価値がないと思い込むことで外出や対人関係をさらに避け、結果としてひきこもりの悪循環に陥ることが少なくありません。

精神性疾患を抱えている場合

うつ病・統合失調症・パニック障害など、医学的な疾患が背景にある場合も、ひきこもりが深刻化しやすい傾向があるとされています。これらの疾患の特徴は、以下のとおりです。

うつ病

抑うつ気分や意欲の低下、眠れない(あるいは過度に眠ってしまう)、食欲不振、集中力の欠如などの症状があらわれる。対人関係へのエネルギーが湧かなくなり、自宅から出られない状態が続きやすい。

統合失調症

幻覚や妄想などの症状がみられ、人間関係でのトラブルや学業・仕事上の困難が起こりやすい。発症初期は「なんとなく学校や会社に行けない」というひきこもりの状態で始まり、気づかれにくい場合もある。

パニック障害

呼吸困難・動悸・発汗・めまい・震えなど、突然の強い不安発作が起きる。外出中に発作が起きる恐怖から家に閉じこもるようになるケースも多い。

これらの疾患が疑われる場合は、専門医(精神科・心療内科など)への相談が不可欠です。治療が必要な状況を抱えたまま無理に外出や通学・就労を試みると、症状を悪化させてしまう可能性もあります。適切な診断と医療的サポートを受け、家族や支援機関と連携しながら段階的に回復をめざすことが望ましいでしょう。

ひきこもりを脱する方法

「ひきこもりから抜け出したい」と本人が強く願っていても、一足飛びに社会復帰を果たすのは簡単ではありません。

また、周囲から「なぜ動けないの?」と詰められるほど、本人が罪悪感や焦燥感を持って動きが止まってしまうケースも多いものです。そうした事態を避けるためにも、「家の外に出る」「家族以外と話す」「小さな成功体験を重ねる」といった方法を本人が受け入れやすい形でゆっくりと試してみることが大切です。

以下で、それぞれの方法の詳細を紹介します。

家の外に出る

ひきこもりを脱するためには、まずは家の外に出てみることが大切です。とはいえ、「大きな目的を掲げ、長時間にわたって外出する」といった必要はありません。まずは5~10分程度の軽い散歩でもよいので、外に出ることに少しずつ慣れていきましょう。

日中の外出で太陽を浴びれば、心を安定させるセロトニンというホルモンが分泌され、精神の安定を促します。「日中の外出は周囲の目が気になってしまう」という場合は、夜の散歩やサイクリングに挑戦してみるとよいでしょう。

家族以外と会話する

家族以外と会話する機会を、意識的に設けることも効果的です。

家にひきこもっている時間が長引くほど、家族以外の人とコミュニケーションを取ることのハードルが上がってしまうものです。対面でのコミュニケーションをとることは、自信の喪失に対して強い効果があります。

「うまく会話しなくては」と身構える必要はありません。できる限り会話のハードルを下げ、以下のように本人にとって気軽なコミュニケーションから挑戦してみることがおすすめです。

- チャットや電話など非対面の会話から始める

- お店の人に「ありがとうございます」「ごちそうさまでした」と伝える

- 知り合いに「こんにちは」と挨拶する

小さい成功体験を重ねる

以下のように目標を立て、小さな成功体験を積み重ねていく方法もおすすめです。

- 午前中に起きる

- 友人と通話する

- 近所を散歩する

- コンビニのレジでお礼を言う

- 電車やバスに乗る

たとえ周囲からは簡単そうに見える内容であっても、自分で目標を立てて、それを達成するというプロセスが自信の回復やモチベーションの向上につながります。簡単な目標設定から少しずつ始めて習慣化していくことで、ひきこもり解消につなげていくことができるでしょう。

周りの人ができる支援

ひきこもりは、中学生や高校生に限ったことではありません。中高年にもみられるようになり、政府が積極的に支援に乗り出しています。

ひきこもり状態の子どもは孤独感や息苦しさを抱えて、日々悩んでいます。家族をはじめ周囲の人は、焦らずにゆっくりと支えることが重要です。

ここでは、ひきこもり状態にある子どもの周りの方ができる支援策について、紹介します。

こまめな声かけと無理のない接し方

周囲ができる支援のなかでも、普段のちょっとした声かけはひきこもり解消への大きな一歩となります。ただし、声をかけるタイミングや言葉選びを誤ると、かえって本人を追い詰めてしまうこともあるため、様子に注意を払いながら、さりげなく声をかけるようにするといいでしょう。

「声を掛けられたくない雰囲気である」「声をかけても反応がない」という場合は、あまりしつこくせずそっとしておくことも大切です。会話が難しいのであれば、メモやチャットツールなどを通じてコミュニケーションを取るのも一つの方法でしょう。

本人の気持ちを理解するよう努める

本人の気持ちを理解するよう努めることも大切です。

例えば、周囲からはただ怠けているように見えても、本人は「ひきこもりから抜け出したいのに、それができない」という罪悪感を抱えているケースは少なくありません。自信を失い、心が傷ついている状態といえます。

本人が伝えたいことを引き出すためにも、気持ちに寄り添い、理解する姿勢を示しましょう。「辛い中でも、ひとりでよく頑張ったね」など、肩の力が抜けるような「本人を認め、ねぎらう言葉」をかけてあげてください。

公的な機関へ相談する

ひきこもりが長期化し、家族だけでは対応が難しいと感じる場合は、公的機関への相談も検討しましょう。専門家が関わることで客観的なアドバイスや支援が得られ、自力では気付けなかった解決策が見つかる可能性があります。代表的な支援機関は、以下のとおりです。

- ひきこもり地域支援センター:行政が運営する専門機関で社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師などの専門家が支援コーディネーターとして対応する

- 保健所:市町村レベルの総合健康相談窓口として、初期相談の受け皿機能を担う

- 精神保健福祉センター:都道府県単位で設置される高度専門機関で、精神科医・臨床心理士らがチームを構成して対応する

以下に、それぞれの支援機関の役割や違いなどをまとめました。

| ひきこもり地域支援センター | 保健所 | 精神保健福祉センター | |

|---|---|---|---|

| 主な役割 |

・ひきこもり状態に特化した相談・支援 ・個別ケースのフォローアップと外出支援 ・地域内の支援機関との調整・連携 |

・地域住民全体の健康管理・予防 ・基本的な精神保健相談と健康指導 ・必要に応じた専門機関への紹介 |

・精神障害やメンタルヘルスに関する専門相談 ・治療・リハビリ、社会復帰支援 ・家族支援やグループ支援(家族教室など)の実施 |

| 対象者 |

・ひきこもり状態にある若者や成人 ・その家族(相談・支援の対象) |

・地域住民全般(健康・感染症対策等の相談) ・ひきこもり状態の初期相談も含む場合がある |

・精神疾患やメンタルヘルスの問題を抱える方 ・ひきこもりの背景に精神的困難がある本人および家族 |

| 提供サービス |

・電話や対面、オンラインでの個別相談 ・外出・社会参加促進の支援 ・地域の支援資源との連携・情報提供 |

・健康相談(予防接種、健診等) ・精神保健相談(電話・窓口対応) ・必要に応じた他機関への連絡・紹介 |

・専門的カウンセリング ・精神科医・臨床心理士による診療連携 ・デイケアやリハビリ、家族教室などの多角的支援 |

| 支援期間・特徴 |

・長期的かつ個別の支援を重視 ・ひきこもり状態の改善段階に合わせた柔軟な対応 |

・一次的・短期的な相談対応が中心 ・状況に応じた迅速な連絡調整を実施 |

・専門性を活かした継続的・長期的な介入 ・治療・リハビリ支援を含む専門的対応 |

| 設置・運営主体 |

・行政や連携したNPO法人 ・ひきこもり支援専用の仕組みとして設置 |

・都道府県・市町村が設置する公的保健機関 ・広域的な健康・衛生管理を担当 |

・全国の都道府県に設置されている精神保健福祉専門機関 ・精神保健福祉法に基づく専門サービスの提供 |

ひきこもり支援の段階的アプローチ

ひきこもりの支援は、一度にすべてを解決するのではなく、段階を踏んで進めていくことが重要です。周囲のサポート体制を整えつつ、家族支援から始まり、個人療法や集団療法、さらには就労支援へと順を追って取り組むことで、無理なく社会復帰をめざせる可能性が高まります。

以下は、支援の各段階における取り組みの具体例と期待される効果を表にまとめたものです。

| 支援段階 | 取り組み例 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 家族支援 |

・親や家族に対するカウンセリング ・家族向けの情報提供(支援機関の紹介、相談の方法など) ・アウトリーチ型支援(専門家が家庭を訪問) |

・家族の不安や負担の軽減 ・当事者への理解が深まることで、家庭内コミュニケーションが改善 ・家族自身が適切な協力者となる土台づくり |

| 個人療法 |

・カウンセリング、精神療法(支持的精神療法など) ・必要に応じた医療的サポート(投薬など) ・自己肯定感の回復をめざすプログラム |

・当事者が「自分の気持ちを受け止めてもらえる」と感じることで回復意欲が高まる ・外出や社会参加への一歩が踏み出しやすくなる |

| 集団療法 |

・デイケアプログラム(病院や保健所でのグループ活動) ・自助グループへの参加 ・グループワークを通じたコミュニケーション練習 |

・同世代や似た悩みをもつ仲間との交流により孤立感を緩和 ・社会性の向上や対人スキルの習得 再ひきこもり防止の効果 |

| 就労支援 |

・ハローワーク、地域若者サポートステーションの利用 ・職業訓練校やジョブカフェでの学び直し ・NPOなどの就労支援プログラム |

・社会復帰に向けて具体的な行動計画を立てられる ・経済的自立や社会的役割の獲得により自己肯定感がさらに高まる |

以下では、それぞれの支援段階について詳しく解説します。

家族支援

未成年のひきこもりの場合は特に、相談・治療・支援の場に本人が出向くことを拒んだり、家族に促されてしぶしぶ出向いたりするケースが少なくありません。このような場合は家族支援からスタートし、段階を踏んで次の個人療法へと移行していきます。家族支援の「家族」とは、父母や祖父母だけでなく、親戚なども含みます。

主な家族支援の内容は、次のとおりです。

- 個別面談

- 集団療法的アプローチ

- アウトリーチ型支援

「その場に本人がいなければ、意味がないのでは?」と感じる家族もいるかもしれません。しかし、家族に対する個別面談の例でいえば、次のような意義があります。

- ひきこもりの子どもをもつ親の苦悩が受容された経験を得られる

- 家族面接を通じて当事者への影響を期待できる

- 親が共同支援者としての冷静さと意欲をもてる

- 両親間の協力関係を構築できる

ひきこもりの当事者が相談・治療・支援の場に同席できる場合においても、家族支援は大切な支援と位置づけられており、次の段階の個人療法が始まってからも継続されるべき、と考えられています。

個人療法

ひきこもりの当事者が相談や治療に参加できるようになったら、次のステップは個人療法です。高校生までのひきこもり支援の場合、以下のようなさまざまな機関が相談や治療を提供しています。

- 教育相談機関(教育センター・教育相談所など)

- 精神保健・福祉機関(精神保健福祉センターなど)

- 医療機関(児童精神科・精神科・小児科など)

- 民間のNPO団体

ひとつの機関だけでは支援の難しい面があるときは、複数機関が連携した支援が提供されることが望ましい、とされています。

個人的支援の段階では、カウンセリングなどの精神療法がメインです。当事者の罪悪感や孤立感に寄り添い、動き出した新しい歩みを支えることを目的とした支持的精神療法を基本に、さまざまな技法の精神療法が用いられています。支援者との会話によって信頼関係を構築できる点や、外出して他人と会話する習慣を身につけられる点も、大きな成果となり得るでしょう。

このような精神療法は、元々当事者がもっている自我の活力の回復をめざし、「一つひとつの障害物を乗り越える当事者の心の中の仕事に伴走する支援」ともいわれています。初期の支援では、当事者と支援者双方が「結論を焦らないこと」が大切です。

集団療法

個人療法がうまくいった場合、集団療法へと進みます。

さまざまな悩みをもつ人同士が集まって話し合うことで解決をめざす「自助グループ」や、病院・保健センターなどで行われる「デイ・ケア」といった集団療法を通じて、家族以外の他人と触れ合う経験を重ねていきましょう。

当事者は、同年代集団との交流に対して特に大きな抵抗を感じているケースが少なくありません。そのため、グループを活用した適切な支援には大きな意義があるといえます。

また、一度ひきこもりの状態から脱しても、些細なきっかけから再び元の状態へと戻ってしまう当事者がいることも実情です。集団療法には、このような逆行を防ぎ、周囲とのコミュニケーションを維持できるようサポートする効果もあります。

ただし、集団療法への参加は周囲が強要すべきものではありません。「当事者の意思による参加」であることが重要なポイントです。また、当事者が集団療法に慣れるまでには人一倍の疲労感があり、回復にも時間がかかることを周囲が理解しておく必要があるでしょう。

就労支援

ひきこもりの当事者の就労支援を目的とする支援機関には、主に以下があげられます。職業訓練校などが有効になるケースもあるでしょう。

- ハローワーク

- 地域若者サポートステーション

- ジョブカフェ

- ヤングワークプラザ

- 学生職業総合支援センター

就労支援は、集団療法を通じて当事者の意欲が向上し、社会への関心が十分に育った段階でスタートすることが重要です。支援体系の全体を考慮し、前段階から就労支援へとつなげる役割を担う機関がある一方で、あくまでも就労支援に限定した機関もあります。就労支援段階に入っても、ひきこもりの当事者には繊細な配慮が求められることを覚えておくべきでしょう。

通信制高校でひきこもりを克服

ひきこもり状態が長引き、毎日の登校が困難になっている高校生年代の若者にとって、通信制高校への転校や入学は大きな選択肢となり得ます。登校日数や学習ペースに柔軟性があり、オンライン学習に対応している学校も増えているため、無理なく学びを継続できる環境が整ってきました。ここでは、ルネサンス高校での実際の克服事例とサポート体制を紹介します。

ルネサンス豊田高等学校 2021年3月卒業:Mさん

中学時代から心の問題で不登校が続いていたMさん。美術への情熱からいったん全日制高校に進学するものの、高校でも体調が安定せず悩んでいたといいます。

そんなときに見つけた登校日数が少ないルネサンス豊田高等学校。「ここでなら自分のペースで頑張れる」と感じ、転校を選んだそうです。スクーリングでは仲間と楽しく学べるようになり、転校後は一人暮らしを始め、提携校の代々木アニメーション学院にも通って実践的な技術を習得。将来はSNSを活用して、同じ悩みを抱える人々に勇気を届けたいと考えています。

ルネサンス高等学校 2014年3月卒業:Aさん

自分の容姿に自信が持てないことや、それまでの学校で単位が取れないことから家に閉じこもる日々が続いていたというAさん。

ルネサンス高等学校の転校を機に、柔軟な出席制度や動画レポート制度を活用して徐々に外出の機会を得るようになりました。スクーリングで全国各地から集まった仲間と交流し、バイトや各種イベントへの参加を通じて社会との繋がりを実感。その結果、自己肯定感が向上し、親子間のコミュニケーションも改善されました。

ルネサンス高校における不安軽減策とサポート体制

ルネサンス高校では、ひきこもり状態にある方が安心して学べる環境を提供するため、以下のような柔軟な支援体制を整えています。

- eラーニングの学習環境:毎日通わなくても自分のペースで学習できる

- 療養やアルバイトをしながらでも単位の修得がめざせる:3年間で必要単位数以上を修得すれば卒業が認められる

- 好きなことや専門的なことが学べる:オプションコースで興味のある分野が学べるため、自信をつけたり目標を持ったりしやすい

ルネサンス高校は、生徒一人ひとりの状況に応じた柔軟な学び方と手厚いサポート体制で、多くのひきこもり経験者が新しい一歩を踏み出す場となっています。

ひきこもり状態にあるお子さまの「新しい一歩」に向けて、個別相談会をご活用ください。

克服事例に基づいた具体的なサポート体制や、お子さま一人ひとりの状況に合わせた無理のない学習プランについて、経験豊富なスタッフが丁寧にご案内いたします。

進路や学習の不安を解消するため、まずはお気軽に下記よりお申し込みください。

まとめ

高校生を含む若者のひきこもりには、挫折経験をはじめ、自信の喪失や対人関係への苦手意識など、さまざまな原因が考えられます。

ひきこもりから脱するためには、「家の外に出る」「家族以外と会話する」「小さい成功体験を重ねる」といった方法を、気軽にできることから取り組んでみましょう。

ひきこもっている相手と接する際は、本人の気持ちを理解することを意識し、こまめに話しかけてみてください。家族では問題を抱えきれないときは、無理せず相談機関を頼ることも大切です。

関連ページ | 当校サイト

- 不登校になる原因とは?親にできることも合わせて解説

- 子どもが不登校の親がやってはいけないこと・すべきこと

- 高校生の不登校の原因と親の対応は?進路や相談先も紹介

- 不登校でも行ける全日制高校はある?不登校から進学するためのポイントや選択肢について解説

- 不登校から高校進学するには?

- 不登校から大学受験をめざす方法は?

- 不登校と通信制高校の関係

- ひきこもりの原因は?克服へのステップやひきこもり支援等を紹介

- 体調やプライベートを優先に

- 高校生が通えるフリースクールはある?メリット・デメリットもあわせて解説

- ひきこもりの中学生の特徴とは?原因やおすすめの進学先、対処法を徹底解説

- 起立性調節障害とは?中学生に多い?症状や特徴を解説

- 不登校の中学生におすすめのフリースクールとは?

- 【高校生向け】学校に行きたくないと思う理由は?気持ちを和らげる方法を解説

- 不登校特例校とは何?入学条件や特徴、フリースクールとの違いを徹底解説

- 小学校・中学校不登校から通信制高校進学までのロードマップ

- 起立性調節障害・体調・通学不安に配慮した「1日の学び方」

- 不登校の子に向いている通信制高校の特徴5選|【保護者必見】安心して学べる学校の見つけ方

- 【不登校からの再スタート】通信制高校での友達づくり・勉強・将来

- 【後悔しないための必読】通信制高校「学校見学・説明会で聞くべき」20の質問リスト

- 通信制高校の「後悔しない選び方」チェックリスト|失敗しない学校選びのポイント

- 通信制高校コラム

- 通信制高校とは?特長や卒業要件、全日制との違いを紹介

- 通信制高校を考え始めた方へ

- 通信制高校のデメリット徹底解説!知っておきたい課題と、その克服法・対策

- スクーリングとは?通信制高校の必須授業|目的・内容・服装まで徹底解説

- 単位制高校とは?仕組み・学年制との違い・メリットデメリットを解説

- 学年制と単位制はどちらにすべき?学年制の特徴から進路を考える

- 通信制高校の公立と私立の違いとは?選び方も紹介

- 広域通信制高校とは?特徴や狭域通信制高校との違いをわかりやすく解説

- 通信制高校で取得できる高卒資格と高卒認定の違いは?取得方法まで解説

- 通信制高校の探し方は?入学後に後悔しない自分にあった高校選びのポイントを紹介

- 通信制高校に入学して後悔する3つの理由!知っておきたい選び方のポイント

- 通信制高校の「後悔しない選び方」チェックリスト|失敗しない学校選びのポイント

- 【後悔しないための必読】通信制高校「学校見学・説明会で聞くべき」20の質問リスト

- オープンスクール(オープンキャンパス)とは何?内容や参加のメリット、学校説明会との違いを徹底解説

- 【徹底比較】通信制高校の「ネットコース」と「通学コース」どっちを選ぶ?

- 通信制高校の入学試験とは?受験資格、難易度や面接・作文対策を解説

- 通信制高校の面接対策を徹底解説!よく聞かれる質問や受け答えのポイントを紹介

- 通信制高校入試の作文対策!アピールポイントと面接官が注目するポイント

- 通信制高校の併願はできる?注意事項や準備についても解説

- 通信制高校の学費を徹底解説!知っておくべき費用と、利用できる助成金・奨学金

- 高等学校等就学支援金とは?支給額・年収の目安や申請の流れ、注意点をわかりやすく解説

- 高校就学支援金がもらえない?理由と受給対象、高校無償化の仕組みを解説

- 通信制高校に通う人も使える補助金とは?種類ごとに詳しく解説

- 通信制高校に通う生徒数はどのくらい?増加傾向にある理由も紹介

- 通信制高校でも部活動はできる?メリットや実例を紹介

- 通信制高校の体育祭・修学旅行などのイベントはある?参加が必須かも含めて紹介

- 【通信制高校のサポート体制】スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの重要性

- 通信制高校から大学進学は難しい?めざす方へのアドバイスや進学率などを解説

- 通信制高校からの大学進学ガイド|指定校推薦の見方・出願までの逆算ロードマップ

- 通信制高校は就職に不利?面接の対策や卒業後の進路を紹介

- 通信制高校だからこそできる芸能活動やスポーツ

- 1日のスケジュール公開!通信制高校で過ごすリアルな学生生活

- 【保護者必見】通信制高校に通う子どもを支える「家庭でできる5つのサポート」

- 【通信に通学するとは】全日制高校・サポート校・通信制高校の「通学」の違い

- 高校転校は何から始める?条件・注意点・流れ等を徹底解説

- 【徹底解説】編入と転入の違いは?定義・手続き・メリットを比較

- 通信制高校へ編入・転入(転校)するには?時期や条件を紹介

- 【転校を考え始めたら】「今すぐ」やっておくべき5つの準備リスト

- 【転校・編入はいつまで可能?】学期末・進級前に間に合う?必要手続きと時期判断チェック

- 高2・高3でも通信制高校に編入できる?

- 高校で留年したらどうなる?原因・条件・その後の進路を徹底解説

- 高校中退したらどうなる?就職への影響・その後の選択肢・保護者にできることを紹介

- 高校中退後は再入学できる?転入・編入との違いや進路の選択肢を解説

- 不登校になる原因とは?親にできることも合わせて解説

- 子どもが不登校の親がやってはいけないこと・すべきこと

- 高校生の不登校の原因と親の対応は?進路や相談先も紹介

- 【高校生向け】学校に行きたくないと思う理由は?気持ちを和らげる方法を解説

- 不登校でも行ける全日制高校はある?不登校から進学するためのポイントや選択肢について解説

- 【不登校からの再スタート】通信制高校での友達づくり・勉強・将来

- 不登校から高校進学するには?進学先の選択肢や原因別のおすすめを紹介

- 不登校の子に向いている通信制高校の特徴5選|【保護者必見】安心して学べる学校の見つけ方

- 不登校から大学受験をめざす方法について体験談や注意点も紹介

- 不登校特例校とは何?入学条件や特徴、フリースクールとの違いを徹底解説

- 小学校・中学校不登校から通信制高校進学までのロードマップ

- ひきこもりの原因は?克服へのステップやひきこもり支援等を紹介

- ひきこもりの中学生の特徴とは?原因やおすすめの進学先、対処法を徹底解説

- 起立性調節障害とは?中学生に多い?症状や特徴を解説

- ADHD/ASDの特性を持つ生徒に最適な通信制高校の選び方ガイド

- 不登校と通信制高校の関係

- 起立性調節障害・体調・通学不安に配慮した「1日の学び方」

- 体調やプライベートを優先に

- サポート校とは?通信制高校との違い、特徴やメリットデメリットを紹介

- 通信制サポート校とは?通信制高校との3つの違い

- フリースクールとは?サポート校との違いや種類、選び方を徹底解説

- フリースクールのデメリットとは?不登校の子どもが後悔しないための注意点を解説!

- 子どもが後悔しないフリースクールの選び方を紹介

- 不登校の中学生におすすめのフリースクールとは?

- 高校生が通えるフリースクールはある?メリット・デメリットもあわせて解説

- 通信制高校出身の芸能人は多い?メリットや全日制高校で芸能活動が難しい理由を解説

- 通信制高校で音楽やダンスは学べる?おすすめの理由や選ぶ際のポイントも解説

- アイドルをめざせる通信制高校の芸能コースとは?メリット等を紹介

- 声優をめざす人に通信制高校がおすすめな理由とは?

- プロゲーマーをめざす高校生必見!やるべきことや高校で学ぶべき理由について解説

- eスポーツを学べるキャンパスを紹介!進路や選び方も解説

- ダブルスクールとは?高校生・大学生・社会人別に、目的・種類などを解説

- 通信制高校でとれる資格は?高卒資格以外に取得できる資格を中心に紹介

- 定時制高校とは?全日制高校との違いや学費の目安を解説

- 定時制高校のメリットとは?デメリット、注意点を徹底解説

- インターナショナル通信制高校とは?日本の通信制高校との違いを解説

- ほっとルームコラム

- eスポーツコラム

- 長谷川先生のマナビトアソビ